FEATURE~美文字への道 vol.6 ~ 『普段書かない字でも、一発で美文字になる秘訣。そのポイントとは?』

秋といえば「芸術の秋」、「読書の秋」、「運動の秋」などと言われます。(私はまっさきに「食欲の秋」がくるのですが(笑))

涼しくなると、今まで暑くてなかなか手が出せなかった新しいことにも挑戦しやすくなりますよね!今年の秋はぜひそれらの秋に加えて、「美文字の秋」が続くように(!)前回コラムに引き続き皆様に美文字のポイントをわかりやすくお伝えできればと思います。

私たちが日常で何気なく使っている漢字。小学生の時からたくさんの漢字を学ぶのですが、一体いくつぐらいあるのか考えてみたことはありますか?

私たち日本人が使っている漢字、常用漢字(2010年改定)だけでもなんと2000字以上もあるそうです。アルファベットの26文字に比べたらものすごい数になります。

そんなにたくさんの数があるわけですから、職業柄、皆さんよりも多く漢字に関わる私でさえ、書く頻度が少ない漢字や、言ってしまえば書いたことがほとんどない漢字も当然出てくるわけです。

しかし、「あまり書かないから」とか「ほとんど書いたことがないから」といって「上手に書けない」というのは、美文字を教える立場として理由にはならないと思っています。

初めて見た字でも上手に書ける。実はそこにはちょっとした秘密があるのです。今回は皆さんに、書いたことのない漢字であっても上手に書ける、「あるポイント」をお伝えしていこうと思います。

先ほどもお話したように2000字以上もある常用漢字ですが、2000字それぞれが全く違う形をしているわけではなく、ある程度いくつかのグループに分けられることに皆様はお気づきでしょうか?

例えば、左右で部品が隣り合って出来ている漢字のグループ。上下で部品が重なって出来ている漢字のグループといったように。このそれぞれのグループごとに、実は美しく書くポイントが公式のようにあるのです。その公式を知っていれば初めて見る漢字、書いたことのない漢字でも上手に書くことが出来るのです。

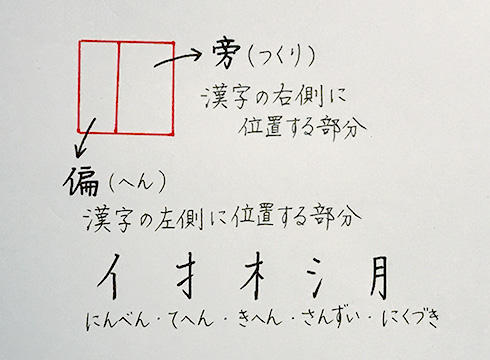

今回はまずそのグループの中でも比較的使用頻度の高い、左右で部品が隣り合ってできている漢字のグループ=「偏(へん)と旁(つくり)で出来ている漢字」のグループに注目して、美文字に書けるポイントをお伝えしていこうと思います。

そもそも「偏(へん)」とは、主に漢字の左側に位置する部分の事です。「にんべん・てへん・きへん・さんずい・にくづき」などがこれにあたります。

それに対し「旁(つくり)」は、偏の右隣。主に漢字の右側に位置する部分のことをいいます。この2つの呼び方は、この後たくさん出てきますのでぜひ覚えるようにしてください。

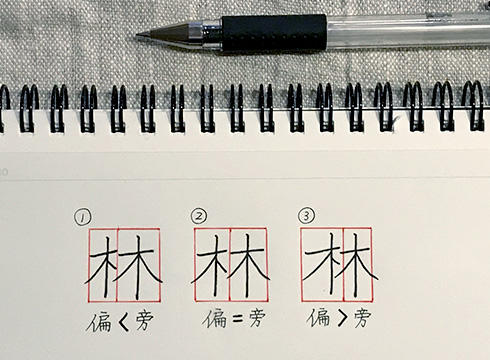

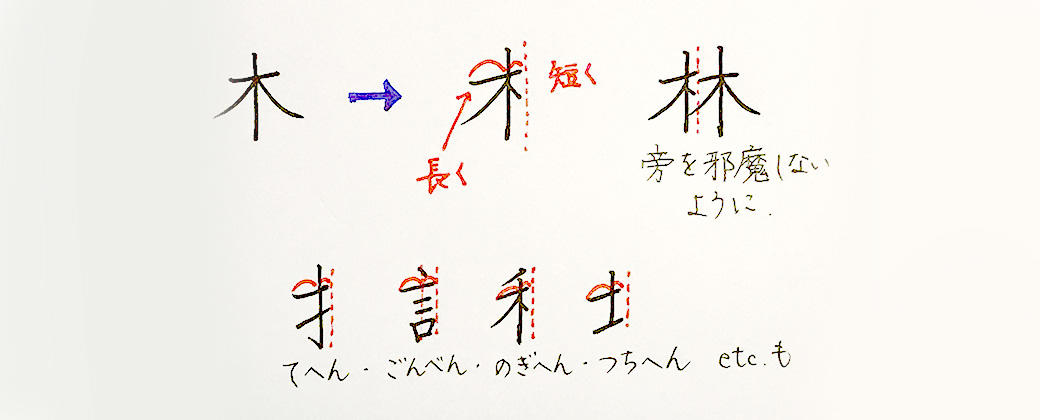

さて、この「偏と旁で出来ている漢字」は本当にたくさんあるのですが、今回は同じ「木」が左右に並んでいる「林」という漢字で説明していきます。

まず詳しい説明に入っていく前に、大前提として多くの漢字が「正方形」の中に収めるようにして書くと美しく見えるということをおさえておきましょう。(もちろん例外はあり、少し横広にした方が美しく見える「口」、少し縦長にした方が美しく見える「美」という漢字などもあります。)

そしてこの正方形の中に偏と旁の「幅」をどんな配分でおさめたらいいか、というのが最も重要なポイントになるのです。ほとんどの方が普段、この「幅」の配分にまで意識を向けて書いていらっしゃらないのではないでしょうか?

偏と旁で構成されている漢字を美しく見せるポイント。それはこの正方形の中に、偏よりも旁の幅を広くして納めるということです。

実際、正方形の中の偏と旁の幅の配分を変えた3つの例を挙げてみました。どの配分が美しく感じますか?

また2つ目のポイントは、偏を旁の邪魔しないような形に変えるということです。

今回の「林」の偏は「きへん」です。文字通り「木」なのですが、「木」単体の時より右側が短くなっている点にお気づきでしょうか?これは上記で説明した通り、右に旁が来るからなのです。「木」単体の形のまま、右側が長く伸びていたら旁にぶつかってしまいますよね。

そのために、あえて偏の右側は短くし、縦のラインが平らに揃うように書いてあげるのです。これは「きへん」に限らず、「てへん・ごんべん・のぎへん・つちへん」などにも当てはまります。

どうでしょうか。この2つのポイントを知って実践するだけで、「偏と旁で出来ている漢字」はどれもほぼ、美文字で書けるようになると思います。

今後、日常生活の中でこの「偏と旁で出来ている漢字」と遭遇したら、今回説明した2つのポイントで書いてみてください。きっと字を書くのが楽しくなると思いますよ!

ぜひ、今年の皆様の秋に「美文字の秋」が加わることを祈って。

(斉藤美苑 東洋書道芸術学会師範 東洋書道芸術学会評議員)