COLUMN薬膳の既存知識を「基本のき」から学ぼう

近年では体の内側からつくる美容・健康に注目が高まり、40代前後の女性を中心に薬膳ブームが広がりつつあります。

多くのカフェやレストランでは薬膳メニューが用意されているため、一度は目にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか?

ここでは、薬膳の魅力を「基本のき」から解説していきます。「興味はあるけど基本が分からない」という方も、この機会に薬膳についての知識を深めていきましょう。

■薬膳の基本知識

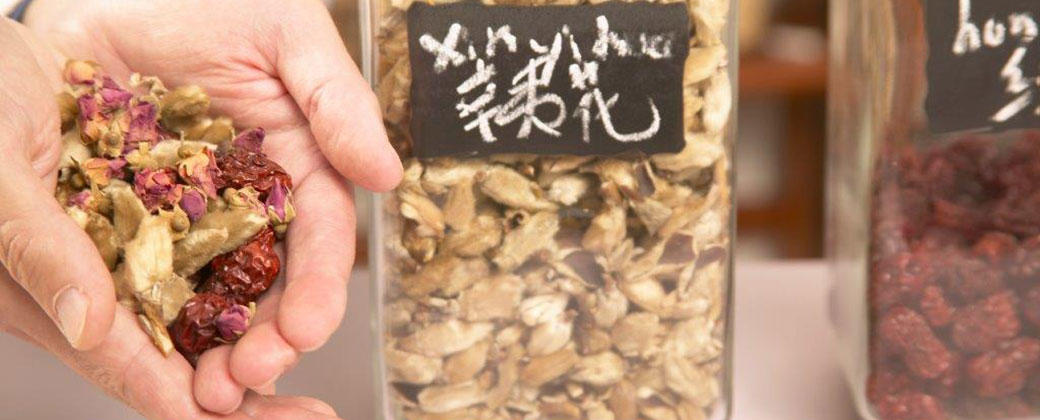

薬膳とは、中医学(中国医学)の理論に基づいた食事をいいます。

中医学の理論には前提となる2つの柱があり、それぞれ「整体観念」、「弁性論治」と呼ばれています。

整体観念:季節や心とのバランスを取ること

弁性論治:体質や体調によって食材や調理法を考えること

この2つの柱のうち、「弁性論治」は漢方薬や鍼灸でも用いられる理論です。

薬膳では薬に頼らず食材が持つ効能のみで「整体観念」「弁性論治」が成り立っているのが大きな特徴と言えるでしょう。

また、薬膳において重要なのは「継続できる美味しい食事であること」です。

薬や療養食などとは異なり、食材を美味しく調理することで誰でも手軽に健康的な食事と体質改善が見込めるとされています。

■薬膳の歴史

薬膳はさかのぼること2,000年以上も前の中国で取り入れられてきた食事文化です。

かつて中国では『神農本草経』という名の薬学書に「薬食同源(意味:食べものと薬はもともと同じである)」の言葉が記載され、古くから食事を通じた健康法が取り入れられていたことが発見されています。

また、「薬膳」が確立する以前の中国では、食事を通じて病気の予防・治療を行うことが一般的だったと言われています。

「薬膳」が確立し始めたのは1980年代ですが、それまでは食事を通じて健康を維持することを「食養」、病気の治療に役立てることは「食療」と呼ばれてきました。

「薬膳」が中国で浸透し始めると、薬膳レストランのオープンや薬学本の刊行により中国だけでなく海外からの注目が集まるようになります。

現在日本では、生活習慣病の予防をはじめとした健康維持や美容効果に期待が高まり、多くの場所で薬膳セミナーや資格取得スクールが展開されています。

■薬膳が持つ効果は5つの「帰経(きけい)」で判断できる

薬膳料理に使われる食材には数百を超える種類がありますが、そのひとつひとつの効果を正確に暗記するのは困難ですよね。

そこで薬膳では、「帰経」と呼ばれる中医学ならではの理論で食材の特徴を分かりやすく分類しています。

帰経とは、食材が持つ効果が体のどの部位(あるいは臓器)へ影響があるかを表す5種類の分類です。

ほとんどの食材には複数の帰経がありますが、5つの大まかな分類で覚えることで食材の効果・効能を覚えやすく、献立を考える際に有効活用できます。

以下では、帰経の種類とその効果、帰経する代表的な食材を見ていきましょう。

<肝>

血液の貯蔵や解毒など、主に血をコントロールする効果を持つ食材の帰経です。

「肝」に帰経する食物は、血行促進や新陳代謝のアップに役立てられ、自律神経にも深い繋がりがあると言われています。

帰経する代表的な食材・・・あさり、しじみ、レバー、セロリ、トマト、金柑など

<心>

血液を全身へ運ぶ働きや、精神を安定させる効果を持つ食材の帰経です。

「心」に帰経する食材を使った薬膳料理は、血行促進や精神的なストレスの軽減、動悸・息切れに役立てられます。

帰経する代表的な食材・・・小麦、なつめ、卵、茶葉、ウコンなど

<脾>

胃の機能を正常に整え、水分代謝を活発にする効果を持つ食材の帰経です。

「脾」に帰経する食材を献立に取り入れることで体の消化吸収を助け、むくみや下痢を予防できます。

帰経する代表的な食材・・・長いも、かぼちゃ、しいたけ、鶏肉、大豆など

<肺>

呼吸を司る肺機能を正常に整え、水分代謝をアップさせる効果を持つ食材の帰経です。

肺は皮膚の免疫力と密接な関係を持つため、「肺」に帰経する食材を食べることでアレルギー疾患や風邪の予防ができます。

帰経する代表的な食材・・・紫蘇(しそ)、生姜、くるみ、たまねぎ、大根など

<腎>

泌尿器機能を整え、生命力やホルモン分泌の働きを促進する効果を持つ食材の帰経です。

「腎」に帰経する食材の多くは体を温めることで血液生成を行い、体の成長や老化防止に役立てることができます。

帰経する代表的な食材・・・黒ごま、長いも、すっぽん、くるみ、粟など

■まとめ

薬膳は聞き慣れない言葉が多く、基本知識だけでも「難しい」と感じてしまう方も多いかもしれません。

しかし、薬膳料理で実際に使われる食材は日ごろから食べている身近なものばかりです。

薬膳の知識を深めていくと、いつもと同じ食材でより健康的な食事を意識することができ、家族の健康を今まで以上に支えていくことが可能です。

薬膳について「もっと知識を深めたい」と感じた方は、この機会に友人や家族をあっと驚かせられるようなフレンチ薬膳ビューティーアドバイザー資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか?

「フレンチ料理×薬膳」のおしゃれなスキルを身につけて自分や家族の健康を今まで以上にサポートしていきましょう!

薬膳料理アドバイザー講座のご紹介

何となく不調を改善へ導く。薬膳料理アドバイザー

「何となく疲れる」「冷え性」という症状など、お悩みではありませんか?病院に行くほどではないけれど、どこか不調をきたしてしまうのは、体や心のリズムが整っていない見方も出来ます。体や気を整える食事を食べて、ゆったり養生してみませんか。薬膳料理は中医学理論に基づき、生薬などの食材が取り入れられています。ここでは本格薬膳をお家学習で簡単にマスターできる「薬膳料理アドバイザー」講座をご紹介いたします。